Windows仮想化設定・Hyper-Vガイド、未分類

Windows 11の仮想化設定完全ガイド|初心者でも簡単に設定できる方法

Windows 11の仮想化機能は、ビジネスシーンからプライベートまで幅広く活用できる便利な機能です。複数のOSを同時に動かしたり、テスト環境を簡単に構築したりと、その用途は多岐にわたります。しかし、初めて設定する方にとっては少しハードルが高く感じるかもしれません。

この記事では、Windows 11における仮想化設定の方法を、初心者の方でも理解できるよう丁寧に解説します。BIOSの設定から実際の仮想マシン作成まで、一連の流れを分かりやすく説明していきますので、ぜひ最後までお読みください。

仮想化機能の一部であるWSL(Windows Subsystem for Linux)の設定手順については、こちらの記事で詳しく解説しています。

Windows 11の仮想化とは?基本概念を理解しよう

仮想化とは、1台の物理的なコンピュータ上に、複数の仮想的なコンピュータ環境(仮想マシン)を作り出す技術です。Windows 11では、この仮想化技術を活用することで、メインのOSとは別に、様々なOSを同時に動かすことができます。

例えば、Windows 11をメインで使いながら、同じパソコン上でLinuxやWindows Serverなどの別のOSを動かすことが可能になるのです。これにより、新しいソフトウェアのテストや、異なるOS環境での作業が1台のパソコンで完結します。

仮想化だけでなく、Windows 11標準の『仮想デスクトップ』機能を使えば、作業環境をさらに効率的に切り替えることも可能です。

Windows 11の仮想化には、主に以下のような利点があります。

Windows 11の仮想化には、主に以下のような利点があります。

- 複数のOSを同時に利用できる

- ソフトウェアのテスト環境を簡単に構築できる

- システム障害が発生しても、メインのOSに影響を与えない

- スナップショット機能で、システムの状態を保存・復元できる

- 物理的なハードウェアを追加購入せずに済む

特に企業のIT環境では、新しいアプリケーションの検証やトラブルシューティングに仮想環境を活用するケースが増えています。また、開発者にとっても、異なるOS環境での動作確認が容易になるため、非常に重宝される機能です。

Windows 11で利用できる仮想化技術

Windows 11では、主に「Hyper-V」という仮想化技術が利用できます。これはマイクロソフトが開発した仮想化プラットフォームで、Windows 11 Proエディション以上で標準搭載されています。

まだHome版をお使いの場合は、こちらの記事で正規のPro版を入手する方法を確認しておきましょう。

以前のWindowsでは「Windows Virtual PC」などのホスト型仮想環境が使われていましたが、Windows 8以降はハイパーバイザー型の「Hyper-V」が主流となっています。2025年現在のWindows 11では、VM構成バージョン10.0に対応しており、最新のOSを快適に動作させることが可能です。

仮想化設定の前に確認すべき要件

Windows 11で仮想化機能を利用するには、いくつかの前提条件があります。設定を始める前に、お使いのパソコンが以下の要件を満たしているか確認しましょう。

ハードウェア要件

仮想化機能を利用するには、CPUが仮想化支援機能に対応している必要があります。具体的には、Intel VT-xやAMD-V(SVM)といった機能がCPUに搭載されていることが条件です。

- 64ビットプロセッサ(Intel VT-xまたはAMD-V対応)

- 仮想マシンの数や用途に応じた十分なRAM(最低8GB以上推奨)

- 十分なストレージ容量(仮想マシンごとに最低20GB以上)

- UEFI対応のマザーボード(セキュアブート対応)

最近のCPUであれば、ほとんどの場合これらの機能に対応していますが、念のためメーカーのウェブサイトなどで確認しておくと安心です。特に古いパソコンを使用している場合は注意が必要です。

私が以前、5年前のノートパソコンで仮想化を試そうとしたときは、CPUは対応していたものの、BIOSの設定で仮想化機能が無効になっていたことがありました。古いパソコンでは、初期設定で無効化されているケースが多いので注意が必要です。

私が以前、5年前のノートパソコンで仮想化を試そうとしたときは、CPUは対応していたものの、BIOSの設定で仮想化機能が無効になっていたことがありました。古いパソコンでは、初期設定で無効化されているケースが多いので注意が必要です。

ハードウェアが仮想化対応かどうかを調べるには、こちらの記事の手順でシステム要件をチェックするのが確実です。

ソフトウェア要件

Windows 11の仮想化機能「Hyper-V」を利用するには、以下のエディションが必要です。

- Windows 11 Pro

- Windows 11 Enterprise

- Windows 11 Education

残念ながら、Windows 11 Homeエディションでは、標準ではHyper-Vを利用することができません。もしHomeエディションをお使いの場合は、Proエディションへのアップグレードを検討する必要があります。

HomeとProの違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。仮想化を利用したい場合はPro版を選ぶのがベストです。

また、OSのバージョンも最新の状態にアップデートしておくことをおすすめします。マイクロソフトは定期的に機能改善やバグ修正を行っているため、最新バージョンを使用することで、より安定した仮想環境を構築できます。

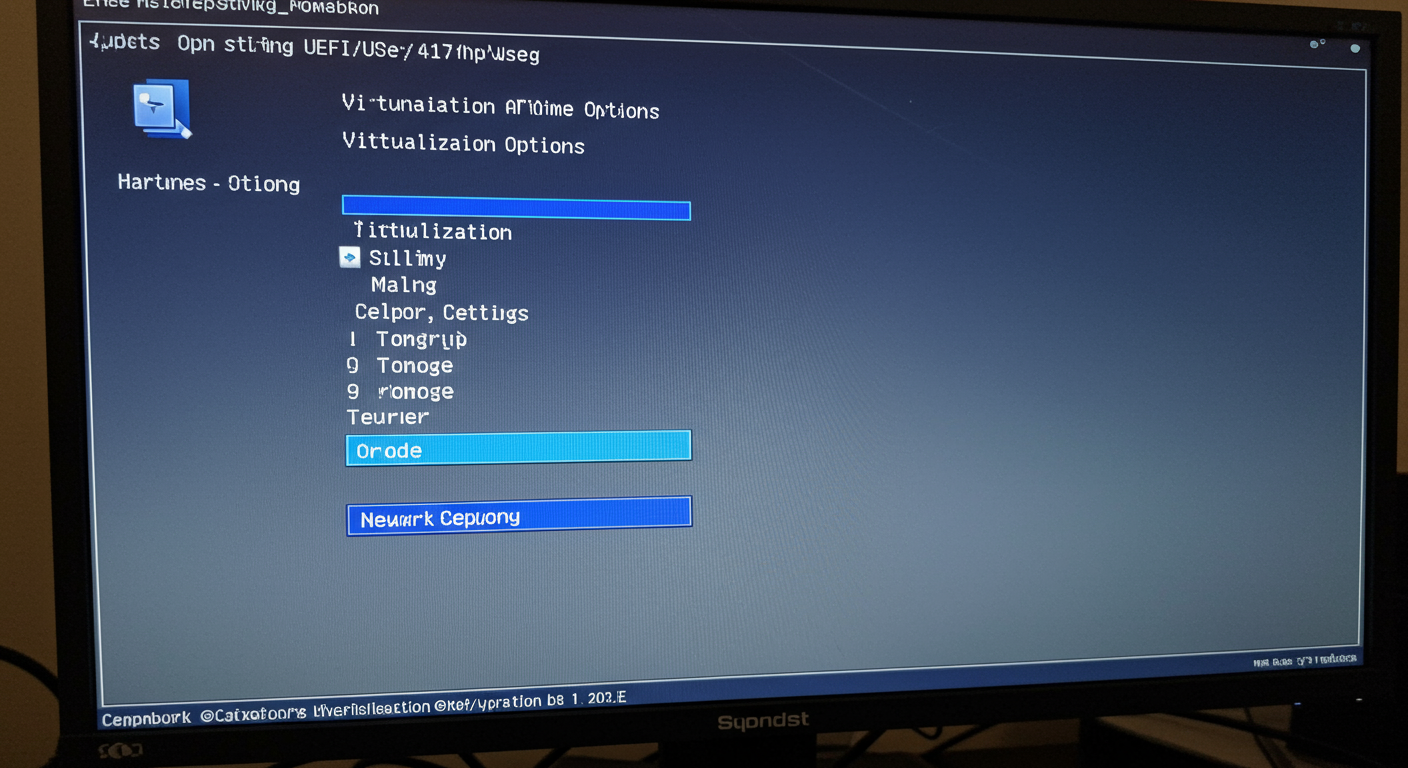

BIOS/UEFIでの仮想化機能の有効化

仮想化機能を利用するための最初のステップは、BIOS/UEFIの設定で仮想化支援機能を有効にすることです。多くのパソコンでは、初期状態でこの機能が無効になっていることがあります。

BIOS/UEFIへのアクセス方法はメーカーやモデルによって異なりますが、一般的にはパソコン起動時に特定のキー(F2、F10、Deleteキーなど)を押すことでアクセスできます。お使いのパソコンのマニュアルを参照するか、メーカーのウェブサイトで確認してください。

Intel CPUの場合

Intel CPUの場合

Intel CPUを搭載したパソコンでは、BIOS/UEFI設定内で「Intel Virtualization Technology」または「Intel VT-x」という項目を探し、これを「Enabled」に設定します。

設定項目の場所は、BIOS/UEFIのバージョンやメーカーによって異なりますが、一般的には以下のようなメニューに含まれています。

- Advanced

- CPU Configuration

- System Configuration

- Performance

また、Intel VT-dという入出力仮想化技術の設定項目もある場合は、こちらも有効にしておくと、より高度な仮想化機能が利用できます。

AMD CPUの場合

AMD CPUを搭載したパソコンでは、「AMD-V」「SVM Mode」「Secure Virtual Machine」などの名称で設定項目が表示されています。これらの項目を「Enabled」に設定します。

設定を変更したら、必ず「Save & Exit」などの操作で設定を保存してから再起動してください。設定が正しく反映されると、Windows 11で仮想化機能が利用できるようになります。

私の経験では、特に法人向けのパソコンでは、セキュリティ対策としてBIOS/UEFIへのアクセスにパスワードが設定されていることがあります。社内のIT管理者に確認するか、メーカーのサポートに問い合わせる必要があるかもしれません。

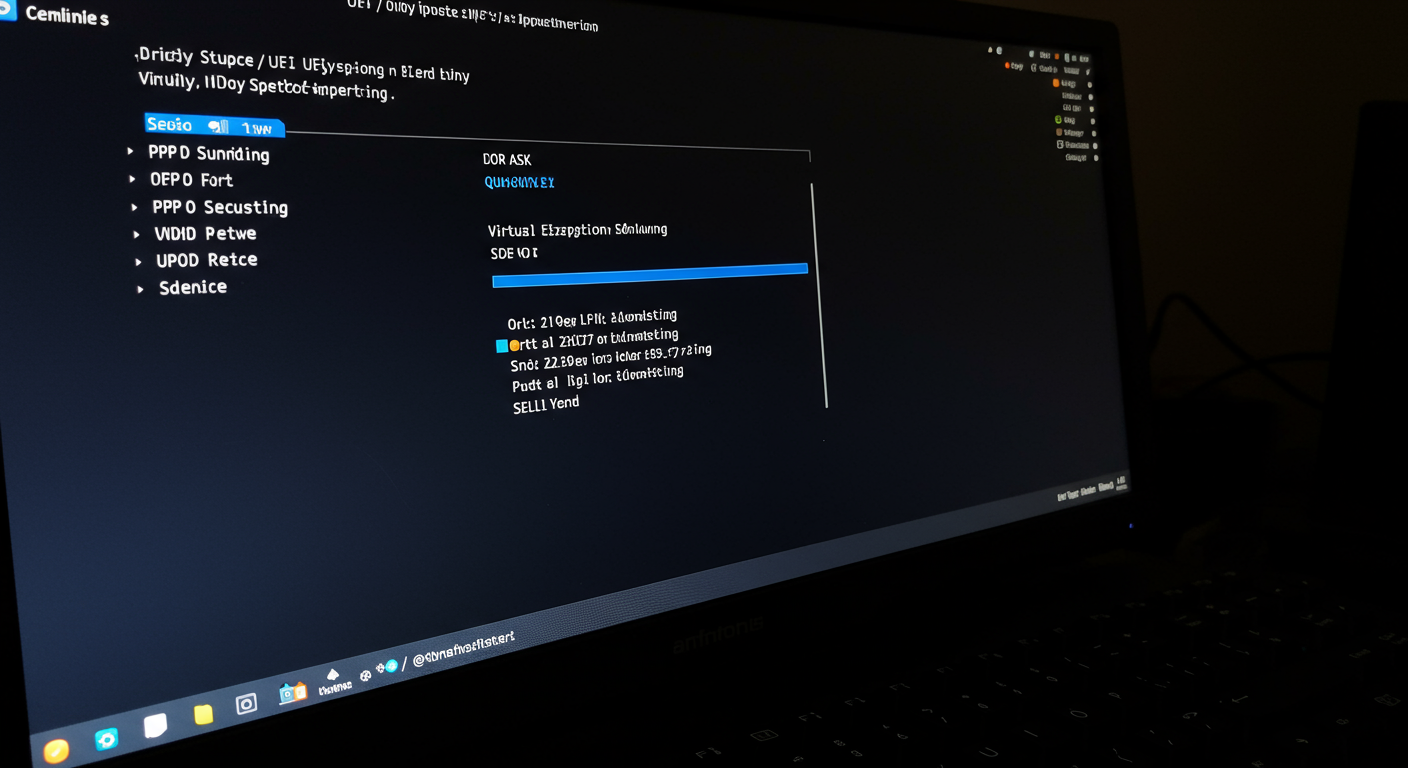

Windows 11でHyper-Vを有効にする方法

BIOS/UEFIで仮想化支援機能を有効にしたら、次はWindows 11のHyper-V機能を有効にします。Hyper-Vは標準ではインストールされていないため、Windowsの機能として追加する必要があります。

PowerShellを使った設定操作に慣れていない方は、こちらの記事で基本スクリプトの活用方法を確認しておくとスムーズです。

コントロールパネルからの設定方法

コントロールパネルを使ってHyper-Vを有効にする方法は以下の通りです。

- スタートメニューを右クリックし、「アプリと機能」を選択します

- 右側の関連設定から「プログラムと機能」をクリックします

- 左側のメニューから「Windowsの機能の有効化または無効化」を選択します

- 表示されたリストから「Hyper-V」のチェックボックスをオンにします

- 「OK」をクリックして設定を適用します

設定の適用後、パソコンの再起動が必要です。再起動が完了すると、Hyper-Vが利用可能になります。

PowerShellを使った有効化

PowerShellを使った有効化

PowerShellを使うと、より簡単にHyper-Vを有効にすることができます。以下の手順で設定します。

- スタートメニューを右クリックし、「Windows Terminal (管理者)」を選択します

- PowerShellが起動したら、以下のコマンドを入力して実行します

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

コマンド実行後、再起動を求められるので「Y」を入力して再起動します。再起動後、Hyper-Vが有効になっています。

PowerShellを使った方法は、特に複数のパソコンに同じ設定を適用する場合や、リモートで設定を行う場合に便利です。IT管理者の方は、グループポリシーと組み合わせて一括展開することも可能です。

Hyper-Vマネージャーの基本操作

Hyper-Vを有効にすると、「Hyper-Vマネージャー」というツールが利用できるようになります。このツールを使って、仮想マシンの作成や管理を行います。

Hyper-Vマネージャーの起動方法

Hyper-Vマネージャーを起動するには、以下のいずれかの方法を使います。

- スタートメニューから「Hyper-V マネージャー」を検索して起動

- 「Windows管理ツール」フォルダ内から「Hyper-V マネージャー」を選択

- 「Win + R」キーを押してファイル名を指定して実行から「virtmgmt.msc」と入力

Hyper-Vマネージャーが起動すると、左側にサーバー(自分のパソコン)が表示され、右側には仮想マシンの一覧や操作メニューが表示されます。

仮想スイッチの作成

仮想スイッチの作成

仮想マシンをネットワークに接続するには、まず仮想スイッチを作成する必要があります。仮想スイッチは、仮想マシンとネットワークを接続するための仮想的なネットワークデバイスです。

- Hyper-Vマネージャーの右側メニューから「仮想スイッチマネージャー」をクリックします

- 左側のメニューから作成したい仮想スイッチのタイプを選択します

- 「仮想スイッチの作成」をクリックします

- 仮想スイッチの名前と設定を入力し、「OK」をクリックします

仮想スイッチには主に以下の3種類があります。

- 外部ネットワーク:物理的なネットワークアダプターに接続し、仮想マシンをインターネットや社内LANに接続します

- 内部ネットワーク:ホストOS(Windows 11本体)と仮想マシン間の通信のみを許可します

- プライベートネットワーク:仮想マシン同士の通信のみを許可します

用途に応じて適切なタイプを選択しましょう。一般的には、インターネット接続が必要な場合は「外部ネットワーク」を選択します。

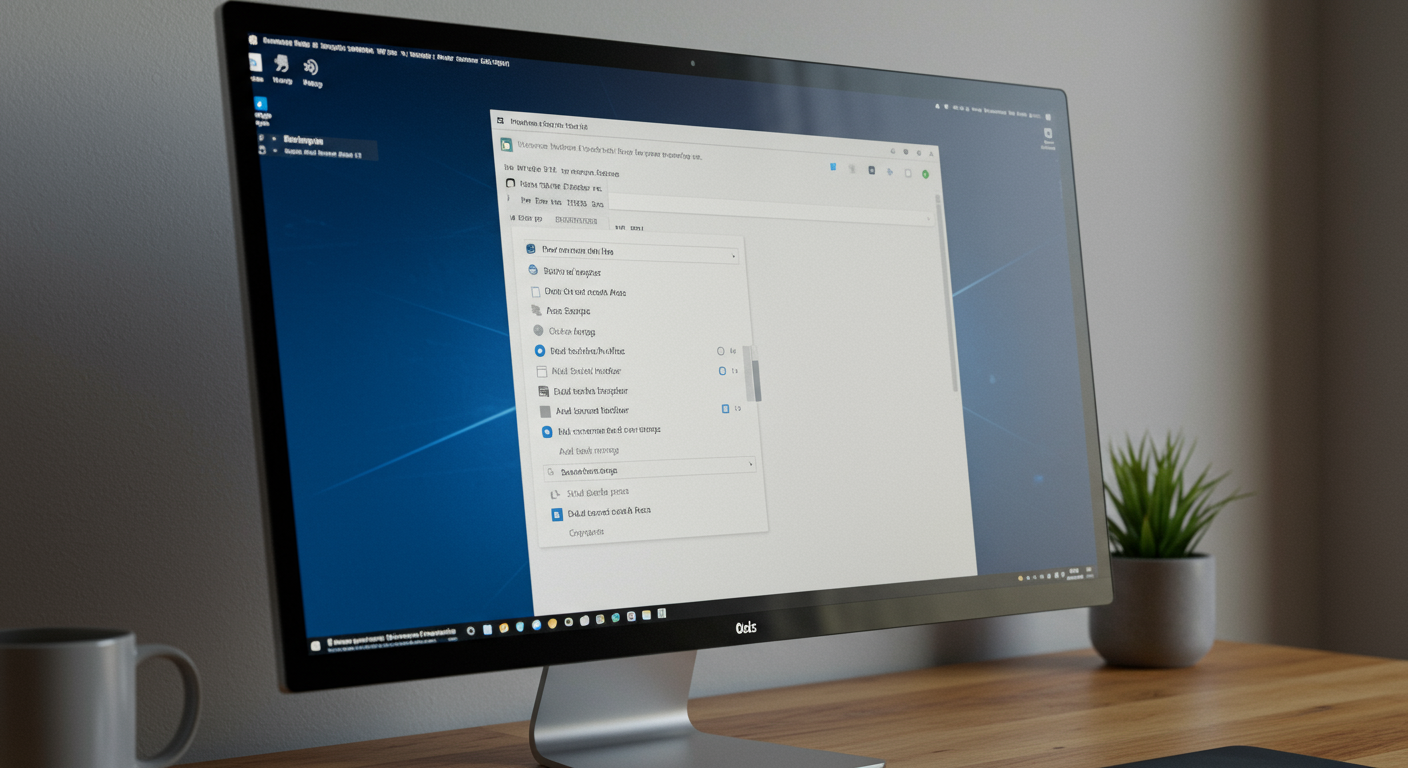

仮想マシンの作成と設定

仮想スイッチを作成したら、いよいよ仮想マシンを作成します。ここでは、基本的な仮想マシンの作成手順を説明します。

仮想マシン作成後にドライバー関連の不具合が出ることもあります。そんなときはドライバー更新ガイドを参考にすると解決しやすいです。

新しい仮想マシンの作成

Hyper-Vマネージャーで新しい仮想マシンを作成するには、以下の手順に従います。

- Hyper-Vマネージャーの右側メニューから「新規」→「仮想マシン」をクリックします

- 「仮想マシンの作成ウィザード」が起動するので、「次へ」をクリックします

- 仮想マシンの名前と保存場所を指定し、「次へ」をクリックします

- 仮想マシンの世代を選択します(通常は「第2世代」を選択)

- メモリの割り当て量を指定します(OSに応じた適切な量を設定)

- ネットワーク接続を設定します(先ほど作成した仮想スイッチを選択)

- 仮想ハードディスクの設定を行います(サイズや場所を指定)

- インストールオプションを選択します(ISOファイルからのインストールなど)

- 設定内容を確認し、「完了」をクリックします

これで仮想マシンが作成されました。次に、作成した仮想マシンを起動してOSをインストールします。

クイック作成機能を使う

クイック作成機能を使う

Windows 11のHyper-Vには「クイック作成」という便利な機能があります。これを使うと、わずか数クリックで仮想マシンを作成できます。

- Hyper-Vマネージャーの右側メニューから「クイック作成」をクリックします

- 利用可能なOSイメージのリストから、インストールしたいOSを選択します

- 必要に応じて設定を調整し、「仮想マシンの作成」をクリックします

クイック作成では、「Windows 11開発環境」などのプリセットイメージを選択できます。これらのイメージは自動的にダウンロードされ、セットアップも自動的に行われるため、非常に便利です。

ただし、クイック作成で提供されるWindows 11開発環境は英語版であり、利用期限が設定されている点に注意が必要です。継続的に利用する場合は、正規のライセンスを持つOSをインストールすることをおすすめします。

仮想マシンへのOSインストール

仮想マシンを作成したら、次はOSをインストールします。ここでは、Windows ServerとUbuntuをインストールする方法を説明します。

Windows Serverのインストール

Windows Serverを仮想マシンにインストールするには、まずISOイメージファイルを入手する必要があります。マイクロソフト公式サイトからWindows Server 2022評価版(180日間無償)をダウンロードできます。

- 作成した仮想マシンを右クリックし、「接続」を選択します

- 仮想マシン接続ウィンドウが開いたら、「起動」ボタンをクリックします

- OSのインストールメディア(ISOファイル)を選択済みの場合は、自動的にインストーラーが起動します

- 画面の指示に従ってWindows Serverをインストールします

インストールが完了したら、仮想マシン上でWindows Serverが起動します。必要に応じて初期設定を行いましょう。

Ubuntuのインストール

Linux系OSであるUbuntuをインストールする場合も、基本的な手順は同じです。まず、Ubuntu公式サイトからISOイメージをダウンロードします。

- 仮想マシンに接続し、起動します

- Ubuntu のISOイメージを選択済みの場合は、インストーラーが起動します

- 言語や地域、キーボードレイアウトなどを設定します

- インストールタイプを選択し、ディスクパーティションを設定します

- ユーザー名とパスワードを設定し、インストールを完了します

Ubuntuのインストールが完了したら、アップデートを適用して最新の状態にしておくことをおすすめします。

仮想マシンの管理と便利な機能

仮想マシンを作成・インストールしたら、次はその管理方法と便利な機能について見ていきましょう。

チェックポイント機能

チェックポイント(スナップショット)は、仮想マシンの状態を特定の時点で保存する機能です。システムの重要な変更を行う前にチェックポイントを作成しておくと、問題が発生した場合に簡単に元の状態に戻すことができます。

- 仮想マシンを右クリックし、「チェックポイント」を選択します

- チェックポイントの名前を入力し、「OK」をクリックします

チェックポイントを復元するには、復元したいチェックポイントを右クリックし、「適用」を選択します。

ただし、チェックポイントはディスク容量を消費するため、不要になったチェックポイントは定期的に削除することをおすすめします。

エクスポートとインポート

仮想マシンのエクスポート機能を使うと、仮想マシンのバックアップを作成したり、別のパソコンに移行したりすることができます。

- 仮想マシンを右クリックし、「エクスポート」を選択します

- エクスポート先のフォルダを指定し、「エクスポート」をクリックします

エクスポートされた仮想マシンをインポートするには、Hyper-Vマネージャーの「インポート仮想マシン」機能を使用します。

この機能は、パソコンの買い替え時や、開発環境の複製を作成する際に非常に便利です。私も以前、開発環境を新しいパソコンに移行する際に活用し、スムーズに環境を再現できました。

統合サービス

Hyper-Vの統合サービスは、ホストOSと仮想マシン間の連携を強化する機能です。これにより、クリップボードの共有やファイルのドラッグ&ドロップなどが可能になります。

Windows仮想マシンでは通常、統合サービスは自動的にインストールされますが、Linux仮想マシンでは手動でインストールする必要がある場合があります。

統合サービスの状態を確認するには、仮想マシンの設定画面で「統合サービス」の項目を確認します。

仮想マシンだけでなく、ホストOSであるWindows 11自体の最適化も合わせて行うと、より快適な動作環境を維持できます。

仮想化のトラブルシューティング

仮想化設定や仮想マシンの利用中に問題が発生することがあります。ここでは、よくあるトラブルとその解決方法を紹介します。

Hyper-Vが有効にならない場合

Hyper-Vを有効にしようとしても、エラーが発生する場合は、以下の点を確認してください。

- BIOS/UEFIで仮想化支援機能(Intel VT-xやAMD-V)が有効になっているか

- Windows 11 ProまたはEnterprise、Educationエディションを使用しているか

- Windows 11が最新バージョンにアップデートされているか

- 他の仮想化ソフトウェア(VirtualBoxやVMwareなど)がインストールされていないか

特に他の仮想化ソフトウェアがインストールされている場合、競合が発生してHyper-Vが正常に動作しないことがあります。その場合は、他の仮想化ソフトウェアをアンインストールしてから再度試してみてください。

仮想マシンのパフォーマンス問題

仮想マシンの動作が遅い場合は、以下の対策を試してみてください。

- 仮想マシンに割り当てるメモリ量を増やす

- 仮想プロセッサの数を増やす(ホストのCPUコア数を超えないように注意)

- 仮想ハードディスクを高速なSSDに配置する

- 不要なチェックポイントを削除する

- 動的メモリ機能を有効にする

また、ホストOS側で実行中の重いアプリケーションを終了させることで、仮想マシンのパフォーマンスが改善することもあります。

ネットワーク接続の問題

仮想マシンがネットワークに接続できない場合は、以下の点を確認してください。

- 仮想スイッチの設定が正しいか

- ホストOSのネットワーク接続が正常か

- 仮想マシン内のネットワーク設定(IPアドレスなど)が正しいか

- ファイアウォールが仮想マシンの通信をブロックしていないか

特に外部ネットワーク接続の仮想スイッチを使用している場合、ホストOSのネットワークアダプターの設定変更が必要になることがあります。

その他のWindows 11関連トラブルについては、こちらの記事で網羅的に紹介しています。

仮想化のセキュリティ設定

仮想化環境を安全に利用するためには、適切なセキュリティ設定が重要です。Windows 11では、仮想化ベースのセキュリティ機能も提供されています。

仮想化ベースのセキュリティ

Windows 11の「仮想化ベースのセキュリティ(VBS)」は、ハイパーバイザーを使用してOSの重要な部分を保護する機能です。これにより、マルウェアからシステムを守ることができます。

VBSを有効にするには、以下の手順に従います。

- 設定アプリを開き、「プライバシーとセキュリティ」を選択します

- 「Windowsセキュリティ」をクリックします

- 「デバイスのセキュリティ」を選択します

- 「コア分離の詳細」をクリックします

- 「メモリ整合性」をオンにします

VBSを有効にすると、一部のアプリケーションやゲームでパフォーマンスが低下する可能性があるため、用途に応じて設定を検討してください。

仮想マシンの暗号化

重要なデータを含む仮想マシンは、暗号化することでセキュリティを強化できます。Hyper-Vでは、仮想マシンの暗号化機能が提供されています。

- Hyper-Vマネージャーで仮想マシンを右クリックし、「設定」を選択します

- 「セキュリティ」セクションを選択します

- 「仮想マシンの暗号化を有効にする」にチェックを入れます

- 「適用」をクリックして設定を保存します

暗号化された仮想マシンは、不正アクセスからデータを保護するのに役立ちます。特に機密情報を扱う業務システムの仮想マシンでは、積極的に活用すべき機能です。

仮想化環境を安全に保つためのセキュリティ設定全般については、こちらの記事でまとめています。

まとめ:Windows 11の仮想化設定を最大限に活用しよう

Windows 11の仮想化機能は、ビジネスからプライベートまで幅広いシーンで活用できる強力なツールです。この記事では、仮想化の基本概念から具体的な設定方法、トラブルシューティングまで解説しました。

仮想化を活用することで、複数のOS環境を1台のパソコンで利用できるようになり、ソフトウェアのテストや開発環境の構築が容易になります。また、システムの状態を保存できるチェックポイント機能や、仮想マシンの移行が簡単にできるエクスポート・インポート機能など、便利な機能も多数用意されています。

初めて仮想化に挑戦する方は、まずはBIOS/UEFIでの仮想化支援機能の有効化から始め、徐々にHyper-Vの機能を探索していくとよいでしょう。慣れてくれば、複数の仮想マシンを連携させた高度な環境構築も可能になります。

Windows 11の仮想化機能を使いこなして、より効率的なPC環境を構築してみてください。もし、Windows 11 Proなどの仮想化対応OSをお持ちでない場合は、PCユービックでWindows 11 Proを最安で導入することも検討してみてはいかがでしょうか。正規ライセンス付きで、仮想化機能を含むすべての機能を活用できます。