Office購入判断ガイド

【2025年最新】法人向けOffice導入で失敗しない7つの秘訣

法人向けOffice導入の重要性と2025年の最新動向

企業のIT環境整備において、Microsoft Officeの導入は避けて通れない重要な課題です。日々の業務効率化からデータ管理、そして社内外とのスムーズなコミュニケーションまで、Officeツールは企業活動の基盤となっています。

2025年の現在、Office製品を取り巻く環境は大きく変化しています。買い切り型とサブスクリプション型の選択肢、クラウドサービスの拡充、そして多様な働き方に対応するモバイル連携など、選択肢は年々増加の一途をたどっています。

このような状況の中で、法人がOfficeを導入する際には、単に「安いから」「有名だから」という理由だけで選ぶと、後々大きな問題に直面することがあります。特に中小企業においては、限られた予算内で最適な選択をする必要があるため、慎重な判断が求められます。

実際、私がITコンサルタントとして支援してきた多くの企業では、Office導入時の判断ミスが原因で、追加コストの発生や業務の非効率化、さらにはセキュリティリスクの増大といった問題に直面するケースを数多く見てきました。

実際、私がITコンサルタントとして支援してきた多くの企業では、Office導入時の判断ミスが原因で、追加コストの発生や業務の非効率化、さらにはセキュリティリスクの増大といった問題に直面するケースを数多く見てきました。

そこで本記事では、2025年最新の情報をもとに、法人向けOffice導入で失敗しないための7つの秘訣をご紹介します。コスト削減と業務効率化の両立を目指す企業の担当者様にとって、きっと役立つ情報となるでしょう。

秘訣1:買い切り型とサブスク型、自社に最適なライセンス形態を選ぶ

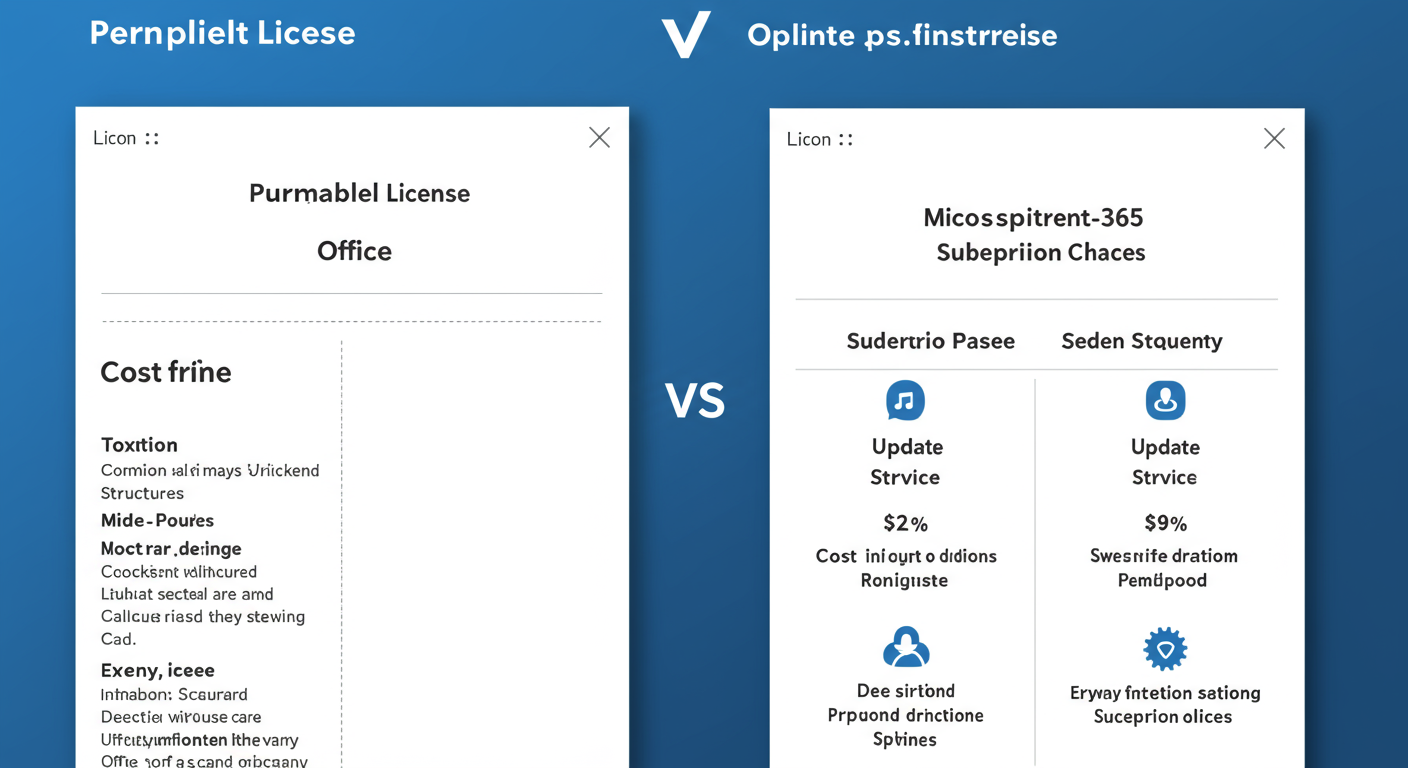

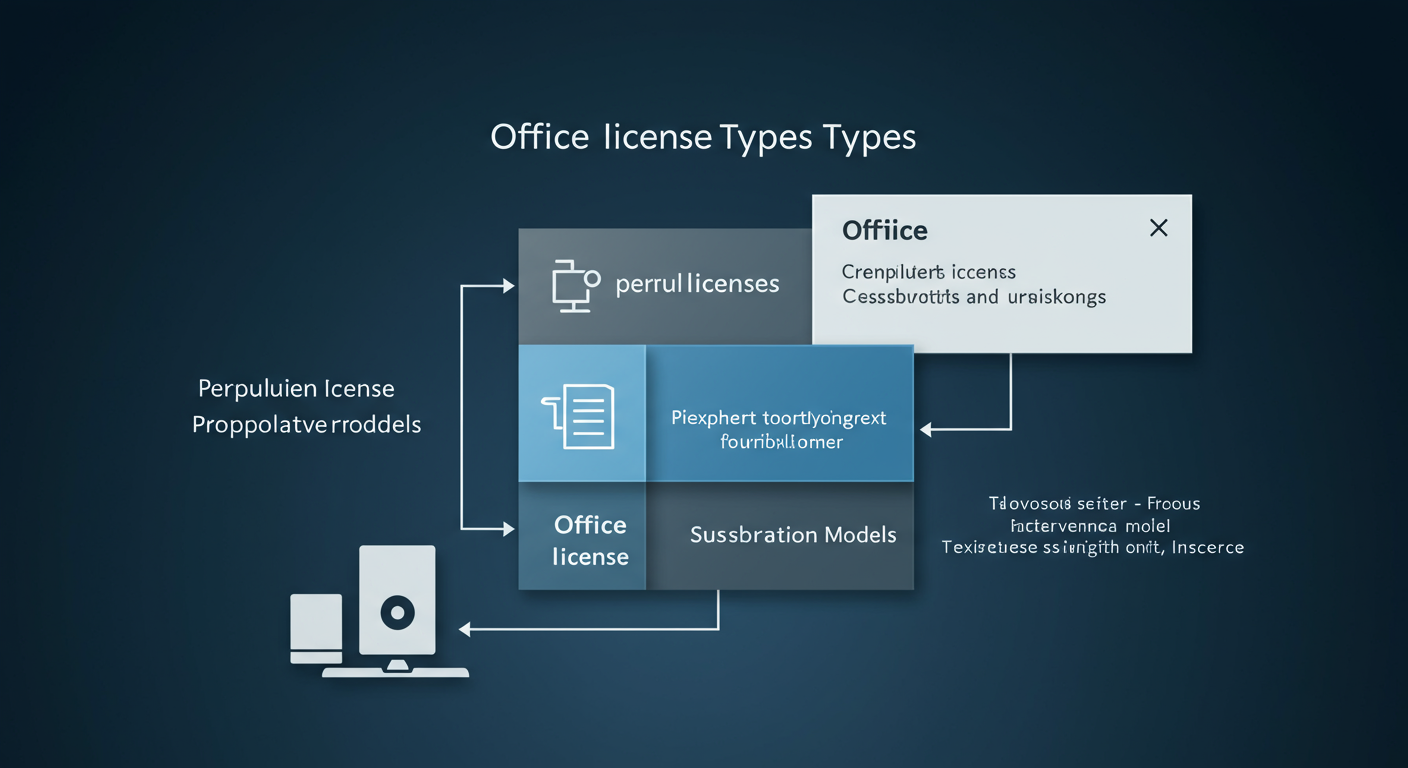

Office製品を導入する際、最初に直面する選択肢が「買い切り型」と「サブスクリプション型」のどちらを選ぶかという問題です。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせた選択が重要になります。

買い切り型Officeは、一度購入すれば永続的に使用できる従来型のライセンスモデルです。2025年現在、法人向けには「Office LTSC」や「Office Home & Business 2024」などが該当します。一方、サブスク型は「Microsoft 365 Apps for business」や「Microsoft 365 Business Standard」などの月額または年額で利用するサービスです。

買い切り型のメリットとデメリット

買い切り型のメリットとデメリット

買い切り型の最大のメリットは、初期投資は大きいものの、長期的に見るとコスト削減につながる点です。特に、頻繁な機能更新を必要としないユーザーや、安定した環境を重視する企業に向いています。

ある製造業の中小企業では、5年間使用する前提で計算したところ、30台のPCに対して買い切り型Officeを導入することで、サブスク型と比較して約30%のコスト削減に成功しました。基本的な文書作成や表計算機能だけで十分な企業にとっては、賢明な選択と言えるでしょう。

一方で、買い切り型の最大のデメリットは、最新機能へのアップデートが限定的である点です。セキュリティアップデートは提供されますが、新機能は基本的に次バージョンの製品を購入するまで利用できません。また、1つのライセンスで利用できるデバイス数も限られています。

サブスク型のメリットとデメリット

サブスク型の最大のメリットは、常に最新バージョンのOfficeアプリケーションを利用できる点です。Microsoft 365では、WordやExcelなどの基本アプリに加え、TeamsやSharePointなどのコラボレーションツールも利用可能で、リモートワークを推進する企業に適しています。

また、1ユーザーあたり複数デバイス(PC、タブレット、スマートフォンなど)にインストールできる点も大きなメリットです。2025年の働き方では、オフィスと自宅、そして外出先でシームレスに作業を継続できる環境が重視されています。

デメリットとしては、長期的に見るとコストが高くなる可能性がある点です。また、サブスクリプションを停止するとアプリケーションが使用できなくなるため、継続的な予算確保が必要になります。

どうですか? あなたの会社の状況に合わせて、最適なライセンス形態を選ぶことが重要です。

秘訣2:必要な機能を見極めて最適なプランを選択する

Office製品には様々なプランが存在し、含まれる機能や価格帯も大きく異なります。必要以上に高機能なプランを選ぶと無駄なコストが発生し、逆に機能が不足するプランを選ぶと、後から追加費用が発生する可能性があります。

基本的なOfficeプランの違い

基本的なOfficeプランの違い

2025年現在、法人向けの主なOfficeプランには以下のようなものがあります。

- Office Home & Business 2024(買い切り型):Word、Excel、PowerPoint、Outlookの基本アプリが含まれる永続ライセンス

- Office Professional 2024(買い切り型):基本アプリに加え、AccessやPublisherも含まれる永続ライセンス

- Microsoft 365 Apps for business(サブスク型):基本アプリのみのサブスクリプションプラン

- Microsoft 365 Business Standard(サブスク型):基本アプリに加え、Teams、SharePoint、Exchangeなどのサービスも含まれるプラン

中小企業のオーナーである田中さんは、10名程度の従業員に対してOfficeを導入する際、最初は全員にMicrosoft 365 Business Premiumを導入しようと考えていました。しかし、実際の業務内容を分析したところ、高度なセキュリティ機能や管理機能は必要なく、基本的なOfficeアプリと簡単なファイル共有機能があれば十分だと判断。

結果的に、Microsoft 365 Business Basicと買い切り型のOffice Home & Business 2024を組み合わせて導入することで、当初の予算から約40%のコスト削減に成功しました。

業種・業務に応じたプラン選択のポイント

プラン選択の際は、自社の業種や主な業務内容に応じた判断が重要です。例えば、以下のような特性に合わせた選択が効果的です。

- データ分析や複雑な計算を多用する企業:Excelの高度な機能が充実したプラン

- プレゼンテーションや提案書作成が多い企業:PowerPointの最新機能が利用できるプラン

- チームでの共同作業が多い企業:Teams、SharePointなどのコラボレーションツールが含まれるプラン

- モバイルワークが多い企業:複数デバイスでの利用が可能なサブスクリプションプラン

重要なのは、「今必要な機能」だけでなく「将来的に必要になる可能性がある機能」も考慮することです。企業の成長に伴い、必要な機能は変化していくものです。拡張性も含めた判断が求められます。

秘訣3:導入コストだけでなく総保有コスト(TCO)で判断する

Office導入を検討する際、多くの企業が初期導入コストだけに注目しがちです。しかし、実際には導入後のランニングコストや管理コスト、アップグレードコストなども含めた「総保有コスト(Total Cost of Ownership:TCO)」で判断することが重要です。

短期的なコスト削減だけを追求すると、長期的には大きなコスト増加を招く可能性があります。特に中小企業では、限られたIT予算を効率的に活用するために、TCOの視点は欠かせません。

TCOに含まれる主な要素

TCOに含まれる主な要素

Office製品のTCOには、以下のような要素が含まれます。

- 初期導入コスト(ライセンス購入費用)

- ハードウェア更新・アップグレード費用

- 運用管理コスト(IT管理者の人件費など)

- トレーニングコスト(従業員の習熟度向上のための費用)

- サポートコスト(問題解決のための内部・外部コスト)

- アップグレード・更新費用(買い切り型の場合の次バージョン購入費用など)

ある小売業の企業では、初期費用の安さから非正規ライセンスの導入を検討していました。しかし、ライセンス認証の問題やサポート不足、セキュリティリスクなどを考慮したTCO分析を行ったところ、正規ライセンスの方が長期的には大幅にコスト削減になることが判明。結果的に、正規ライセンスを選択し、安定した業務環境を実現しました。

買い切り型とサブスク型のTCO比較

買い切り型とサブスク型では、TCOの構成要素が大きく異なります。一般的に、以下のような特徴があります。

- 買い切り型:初期投資が大きいが、5年程度の長期利用ではコスト効率が良い場合が多い。ただし、バージョンアップの際に再度大きな投資が必要。

- サブスク型:初期投資は小さいが、継続的な支払いが発生。常に最新版が利用できるため、アップグレードコストは不要。クラウドサービスも含まれることが多く、追加システム導入の必要性が低減。

TCO分析のポイントは、自社の利用期間と利用規模を明確にすることです。例えば、3年以内の短期利用ならサブスク型、5年以上の長期利用なら買い切り型が有利になるケースが多いです。また、従業員の入れ替わりが激しい企業では、ライセンス管理の手間を考慮するとサブスク型の方が管理コストを抑えられる場合があります。

あなたの会社では、どのくらいの期間Officeを使い続ける予定ですか? その期間を考慮したTCO分析を行うことで、最適な選択ができるでしょう。

秘訣4:ライセンス管理の仕組みを整備する

法人でOfficeを導入する際、見落としがちなのがライセンス管理の問題です。特に従業員数が多い企業や、複数拠点がある企業では、適切なライセンス管理の仕組みがないと、ライセンス違反のリスクやコスト増大を招く可能性があります。

実際、私が支援した30名規模の企業では、個別購入を繰り返した結果、同じOfficeのバージョンでも異なる価格で購入していたり、使われていないライセンスが放置されていたりと、年間で約100万円ものムダが発生していました。

効率的なライセンス管理の方法

効率的なライセンス管理の方法

効率的なライセンス管理を実現するためには、以下のような取り組みが効果的です。

- 一元的な管理システムの導入:Microsoft 365 Admin Centerなどの管理ツールを活用

- ライセンスインベントリの定期的な実施:使用中・未使用のライセンスを定期的に確認

- ライセンス割り当てポリシーの策定:役職や業務内容に応じた適切なライセンス割り当て

- 従業員の入退社に連動した手続きの自動化:退職者のライセンス回収と新入社員への割り当てを効率化

特に注目すべきは、2025年現在、Microsoft 365ではユーザーベースのライセンス管理が可能になっている点です。これにより、デバイスではなくユーザー単位でライセンスを管理できるため、BYOD(私用デバイスの業務利用)環境でも柔軟な対応が可能になっています。

ボリュームライセンスとCSPライセンスの活用

複数のライセンスを導入する企業では、個別購入よりもボリュームライセンスやCSP(Cloud Solution Provider)ライセンスの活用を検討すべきです。

ボリュームライセンスは、まとめて購入することで割引が適用される仕組みです。一方、CSPライセンスは、Microsoft認定パートナーを通じて購入するサブスクリプション型のライセンスで、柔軟な増減が可能です。

2025年現在、従来のOpenライセンスは提供終了していますが、その後継として「Software in CSP」という永続ライセンスが提供されています。これは、更新プログラムの適用を必要としないオフライン端末での利用を想定したライセンスです。

ある建設会社では、現場事務所など一時的にOfficeが必要な拠点が多かったため、CSPライセンスを活用。必要な期間だけライセンスを割り当てることで、年間約20%のライセンスコスト削減に成功しました。

あなたの会社では、どのようにOfficeライセンスを管理していますか? 適切な管理方法を選ぶことで、コスト削減と法令遵守の両立が可能になります。

秘訣5:導入後のサポート体制を確保する

Office導入の成功は、導入後のサポート体制にも大きく左右されます。特に中小企業では、専任のIT担当者がいないケースも多く、問題発生時の対応が遅れると業務効率の低下を招きかねません。

2025年の調査によると、ITツール導入後のサポート不足が原因で、導入効果を十分に得られていない企業が約40%にも上るという結果が出ています。適切なサポート体制の確保は、Office導入の効果を最大化するために欠かせない要素です。

社内サポート体制の構築

社内サポート体制の構築

社内でのサポート体制を整備するためには、以下のような取り組みが効果的です。

- キーユーザーの育成:各部署にOfficeの操作に詳しいユーザーを配置し、日常的な問い合わせに対応

- マニュアルの整備:基本操作や頻出する問題の解決方法をまとめたマニュアルの作成

- 定期的なトレーニングの実施:バージョンアップ時や新機能追加時に、従業員向けのトレーニングを実施

- 社内ヘルプデスクの設置:専用の問い合わせ窓口を設け、問題解決を効率化

ある会計事務所では、Excel操作に詳しい社員を「Officeマスター」として認定し、部署ごとに配置。基本的な操作方法や簡単なトラブルは社内で解決できる体制を整えることで、外部サポートへの依頼を約70%削減することに成功しました。

外部サポートサービスの活用

社内だけでは対応しきれない専門的な問題や、大規模なトラブルに備えて、外部サポートサービスの活用も検討すべきです。2025年現在、以下のようなサポートサービスが提供されています。

- Microsoftサポートサービス:Microsoft 365の有料サポートプランなど

- IT導入支援事業者のサポート:IT導入補助金の対象となる支援サービス

- 専門ベンダーのサポートサービス:Office製品に特化したサポートプラン

- クラウドサービス連携サポート:他のクラウドサービスとの連携に関する支援

特に注目すべきは、2025年のIT導入補助金では、IT活用の定着を促す導入後の「活用支援」が補助対象に追加されている点です。これにより、Office導入後のサポートやトレーニングにも補助金を活用できるようになりました。

中小企業のIT担当者である佐藤さんは、Microsoft 365導入時に、初期設定だけでなく3ヶ月間の定期サポートも含めたパッケージを選択。結果的に、従業員の習熟度が早く向上し、想定より2ヶ月早く業務効率化の効果が表れたと語っています。

あなたの会社では、どのようなサポート体制を検討していますか? 適切なサポート体制があれば、Office導入の効果を最大限に引き出すことができるでしょう。

秘訣6:セキュリティ対策を徹底する

Office製品の導入において、セキュリティ対策は非常に重要な要素です。特に2025年現在、サイバー攻撃の手法は高度化し、Office文書を悪用したマルウェア感染やフィッシング詐欺なども増加しています。

実際、2024年の調査によると、中小企業の約35%がOffice文書を経由したセキュリティインシデントを経験しているという結果が出ています。適切なセキュリティ対策を講じることは、企業の重要な情報資産を守るために不可欠です。

Office製品のセキュリティ設定

Office製品のセキュリティ設定

Office製品自体のセキュリティ設定を適切に行うことで、多くのリスクを軽減できます。特に注目すべき設定には以下のようなものがあります。

- マクロセキュリティの設定:不審なマクロの実行を制限

- 保護ビューの活用:外部から取得した文書を安全に開く

- ドキュメント暗号化:機密情報を含む文書の保護

- 情報保護ポリシーの適用:Microsoft 365の情報保護機能を活用

あるIT企業では、Office導入時にセキュリティポリシーを策定し、全社的にマクロセキュリティの設定を強化。その結果、マクロ型マルウェアによる被害を完全に防止することに成功しました。

クラウドサービス利用時の追加対策

Microsoft 365などのクラウドサービスを利用する場合は、以下のような追加対策も重要です。

- 多要素認証(MFA)の導入:ID・パスワードだけでなく、追加の認証要素を要求

- 条件付きアクセスポリシーの設定:アクセス元やデバイスに応じたセキュリティ制御

- データ損失防止(DLP)ポリシーの設定:機密情報の外部流出を防止

- デバイス管理の実施:会社支給デバイスや私用デバイスの安全管理

2025年のIT導入補助金では、セキュリティ対策推進枠の補助額上限が150万円に拡大され、小規模事業者に対する補助率も2/3に引き上げられました。これにより、Office導入と同時にセキュリティ対策も強化しやすくなっています。

医療機関のシステム担当者である山田さんは、患者情報を扱うためMicrosoft 365導入時に情報保護機能を重視。多要素認証とDLPポリシーを組み合わせることで、情報漏洩リスクを大幅に低減しながらも、業務効率を向上させることに成功しました。

セキュリティ対策は、単なるコストではなく、事業継続のための重要な投資です。あなたの会社では、どのようなセキュリティ対策を検討していますか?

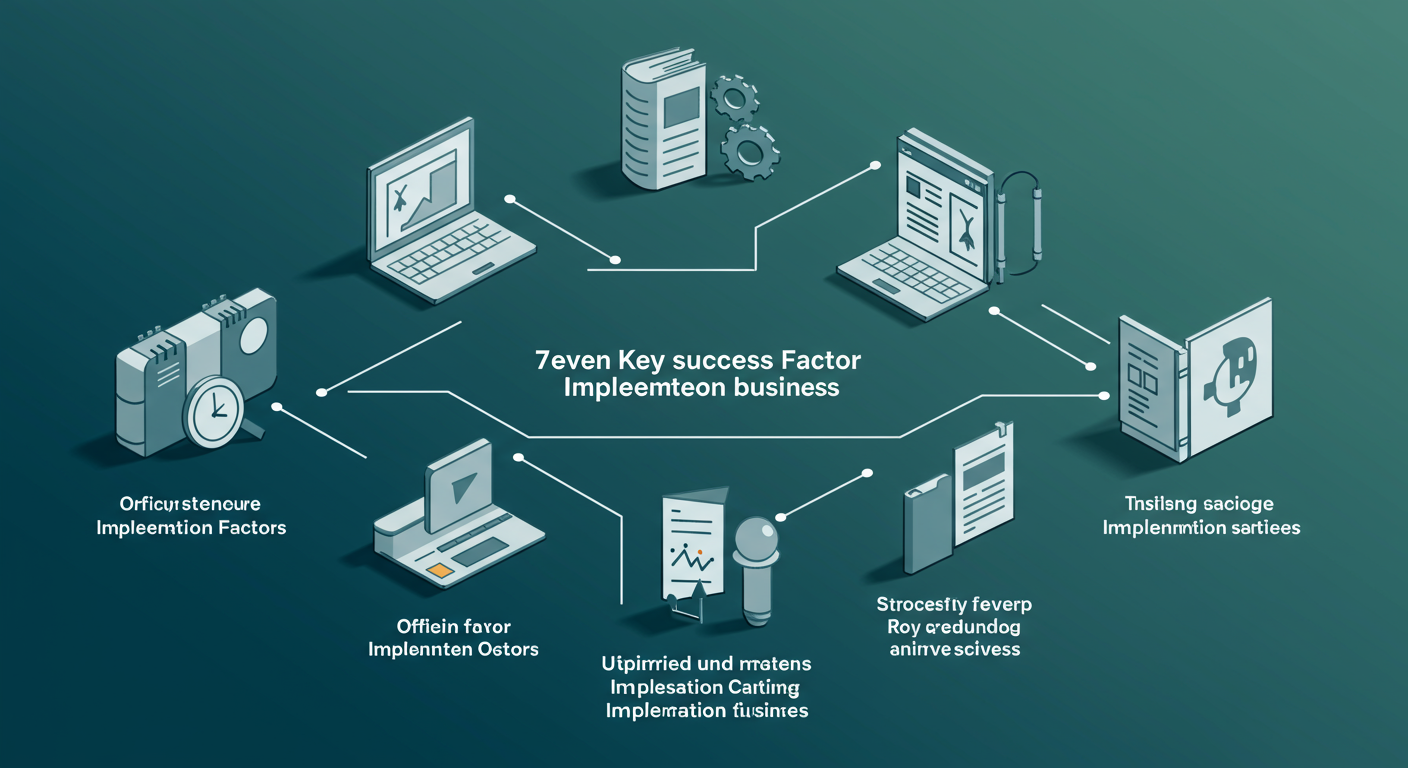

秘訣7:導入計画と移行戦略を綿密に立てる

Office導入の成否を分ける最後の重要ポイントが、綿密な導入計画と移行戦略です。特に既存システムからの移行や、大規模な環境変更を伴う場合は、計画性が欠かせません。

私が支援した企業の中には、計画不足から移行期間中に業務が停滞し、結果的に多大な機会損失を被ったケースもあります。適切な計画立案と実行管理は、スムーズな導入と早期の効果実現のカギとなります。

導入前の準備と計画立案

導入前の準備と計画立案

Office導入を成功させるためには、以下のような準備と計画が重要です。

- 現状分析:現在の業務フローとOffice利用状況の把握

- 要件定義:必要な機能や連携システムの明確化

- 環境調査:ハードウェアやネットワーク環境の確認

- 導入スケジュール策定:段階的な導入計画の立案

- リスク分析:想定されるリスクと対策の検討

特に重要なのが、業務への影響を最小限に抑えるための移行タイミングの設定です。業務繁忙期を避け、週末や連休を活用した導入計画が効果的です。

ある小売チェーンでは、店舗ごとに異なるバージョンのOfficeが混在していたため、全店統一のMicrosoft 365への移行を計画。店舗の営業時間外を利用した段階的な導入と、事前のパイロット導入で問題点を洗い出すことで、業務への影響をほぼゼロに抑えることに成功しました。

データ移行とユーザートレーニング

Office導入時に特に注意が必要なのが、既存データの移行とユーザートレーニングです。

- データ移行計画:移行対象データの選定と移行方法の確立

- テスト移行の実施:小規模なテスト移行による問題点の洗い出し

- トレーニング計画:役割や習熟度に応じた段階的なトレーニング

- マニュアル整備:新環境での操作方法や変更点のドキュメント化

2025年現在、Office 2024へのアップグレードでは、以前のバージョンとの互換性の問題が一部報告されています。特にマクロやアドインを多用している企業では、事前の互換性テストが欠かせません。

製造業の中堅企業では、複雑なExcelマクロを多用していたため、Office 2024への移行時に互換性テストを徹底実施。問題のあるマクロを事前に修正することで、移行後のトラブルを防ぎました。また、部署ごとに「パワーユーザー」を選定し、集中トレーニングを実施。その後、パワーユーザーが部内トレーニングを担当する「トレーナー育成方式」を採用することで、効率的な社内展開に成功しています。

綿密な計画と準備があれば、Office導入は大きなトラブルなく進められます。あなたの会社では、どのような導入計画を立てていますか?

まとめ:法人向けOffice導入成功のポイント

本記事では、法人向けOffice導入で失敗しないための7つの秘訣をご紹介しました。最後に、重要なポイントを整理しておきましょう。

- 自社の業務特性に合わせた最適なライセンス形態(買い切り型かサブスク型か)を選択する

- 必要な機能を見極め、過剰な機能や不足する機能がないプランを選ぶ

- 初期コストだけでなく、総保有コスト(TCO)で判断する

- 効率的なライセンス管理の仕組みを整備する

- 導入後のサポート体制を社内外で確保する

- セキュリティ対策を徹底し、情報資産を保護する

- 綿密な導入計画と移行戦略を立てる

2025年現在、Office製品を取り巻く環境は急速に変化しています。クラウド化の進展、サブスクリプションモデルの普及、そしてセキュリティ要件の高まりなど、考慮すべき要素は多岐にわたります。

2025年現在、Office製品を取り巻く環境は急速に変化しています。クラウド化の進展、サブスクリプションモデルの普及、そしてセキュリティ要件の高まりなど、考慮すべき要素は多岐にわたります。

しかし、本記事でご紹介した7つの秘訣を押さえておけば、自社に最適なOffice環境を構築し、業務効率化とコスト削減の両立が可能になるでしょう。

特に中小企業では、限られたIT予算を効果的に活用することが重要です。2025年のIT導入補助金なども活用しながら、計画的なOffice導入を進めることをおすすめします。

最後に、Office導入は「ゴール」ではなく「スタート」です。導入後も定期的な見直しと最適化を行うことで、長期的な効果を最大化することができます。

正規ライセンスのOfficeを安心・安全に導入したい方は、正規認証保証付きのOffice製品を提供するPCユービックがおすすめです。個人利用から法人の一括導入まで、幅広いニーズに対応しています。

Officeライセンス選定の考え方を理解したうえで、 法人向けOffice導入の全体像や他の選択肢も含めて整理したい場合は、

▶ 【2025年版】法人向けOfficeライセンス導入完全ガイド

もあわせてご確認ください。