法人向けMicrosoft 365プラン比較

【2025年最新】Microsoft 365で法人の生産性が3倍になる活用事例集

Microsoft 365が法人の業務効率を劇的に向上させる理由

法人の業務効率化を実現するツールとして、Microsoft 365の存在感が増しています。

クラウドベースのこのサービスは、単なるOfficeアプリケーションの集まりではなく、ビジネスの生産性を根本から変革するプラットフォームへと進化しました。特に2025年現在、最新のAI機能の統合により、その可能性は無限に広がっています。

なぜ多くの企業がMicrosoft 365を導入し、劇的な業務効率の向上を実現できているのでしょうか。その秘密は、従来のOfficeツールの枠を超えた、包括的なコラボレーション環境にあります。

「うちの会社でも導入したいけど、具体的にどう活用すれば良いのかわからない…」

このような声をよく耳にします。確かに、ツールを導入するだけでは効果は限定的です。真の力を引き出すには、自社の業務フローに合わせた活用方法を見つけることが重要です。

本記事では、ITライターとして多くの企業のデジタル化支援に携わってきた経験から、Microsoft 365を活用して法人の生産性を飛躍的に向上させた実際の事例をご紹介します。

本記事では、ITライターとして多くの企業のデジタル化支援に携わってきた経験から、Microsoft 365を活用して法人の生産性を飛躍的に向上させた実際の事例をご紹介します。

単なる機能紹介ではなく、各企業がどのような課題を抱え、Microsoft 365のどの機能をどう活用して解決したのか、その具体的なプロセスと成果に焦点を当てています。

Microsoft 365最新機能アップデート(2025年9月時点)

まずは、Microsoft 365の最新機能をチェックしておきましょう。2025年9月現在、特に注目すべき新機能をご紹介します。

最も革新的な機能として挙げられるのが、Microsoft 365 Copilotの大幅な機能強化です。Copilotは単なるAIアシスタントを超え、ビジネスプロセス全体をサポートするインテリジェントパートナーへと進化しました。

Teams会議における自動翻訳機能「Interpreter Agent」も注目の機能です。これにより、多言語での会議がリアルタイムで音声翻訳され、グローバルなコミュニケーションの障壁が大きく低減されました。

Teams会議における自動翻訳機能「Interpreter Agent」も注目の機能です。これにより、多言語での会議がリアルタイムで音声翻訳され、グローバルなコミュニケーションの障壁が大きく低減されました。

さらに、セキュリティ面では「Secure AI Bootcamp」が2025年10月に開催予定で、セキュアなAI活用のための実践的な戦略が提供されます。企業のセキュリティ担当者必見のイベントとなるでしょう。

これらの最新機能は、単なる作業効率化にとどまらず、企業の意思決定プロセスや創造的な業務にも大きな変革をもたらしています。特にAI機能の統合により、データ分析や文書作成、会議の効率化など、あらゆる業務プロセスが最適化されるようになりました。

では、これらの機能を活用した具体的な事例を見ていきましょう。

事例1:中小製造業におけるMicrosoft 365活用で残業時間30%削減

従業員50名の中小製造業A社では、情報共有の非効率さが大きな課題でした。

部門間のコミュニケーションが円滑に行われず、同じ情報を何度も入力する無駄な作業が発生。また、紙ベースの申請書類や承認プロセスにより、意思決定のスピードが遅く、残業時間の増加につながっていました。

導入したMicrosoft 365のソリューション

A社は以下のMicrosoft 365機能を段階的に導入しました:

- SharePointによる文書管理システムの構築

- Teamsによる部門間コミュニケーションの統合

- Power Automateによる承認ワークフローの自動化

- Microsoft 365 Copilotによる議事録作成と情報検索の効率化

特に効果的だったのは、Power Automateを活用した承認プロセスの自動化です。従来は紙の申請書を持ち回りで承認していたプロセスを、完全デジタル化。申請から承認までの時間が平均2日から2時間に短縮されました。

特に効果的だったのは、Power Automateを活用した承認プロセスの自動化です。従来は紙の申請書を持ち回りで承認していたプロセスを、完全デジタル化。申請から承認までの時間が平均2日から2時間に短縮されました。

また、Microsoft 365 Copilotの導入により、Teams会議の議事録が自動作成されるようになり、会議後の情報共有がスムーズになりました。さらに、過去の議事録や文書から必要な情報を瞬時に検索できるようになり、情報アクセスの時間が大幅に削減されています。

導入後の具体的な成果

Microsoft 365の包括的な導入から6ヶ月後、A社では以下の成果が得られました:

- 全社平均残業時間が月30時間から21時間へ(30%削減)

- 紙の使用量が前年比65%減少

- 新規プロジェクトの立ち上げ時間が平均40%短縮

- 社内アンケートでは87%の従業員が「業務効率が向上した」と回答

あなたの会社でも同じような課題を抱えていませんか?

A社の事例から学べるポイントは、単一のアプリケーションだけでなく、Microsoft 365のエコシステム全体を活用することで、業務プロセス全体の最適化が可能になるということです。特に、Power Automateによるワークフロー自動化とCopilotによる情報アクセスの効率化は、多くの中小企業で応用可能な取り組みといえるでしょう。

事例2:金融機関でのMicrosoft 365 Copilot活用による生産性向上

大手カード会社JCBでは、業務変革の一環としてMicrosoft 365 Copilotを導入し、驚異的な成果を上げています。

JCBは生成AI活用を3つのレベルに分けて段階的に取り組みました。レベル1は日常業務の効率化、レベル2は組織内の個別業務への適用、レベル3はお客様向けサービスへの適用です。

JCBのMicrosoft 365 Copilot導入プロセス

JCBのMicrosoft 365 Copilot導入プロセス

JCBは2024年1月に440ライセンスを先行導入し、実際の業務でCopilotを評価するPoC(概念実証)を実施しました。その後、2024年6月に本格導入を開始しています。

JCBの総合企画部 経営企画グループ 副主事 赤坂 浩史氏は次のように述べています:「生成AI活用は、業務変革を目的とする3つの層に分けて取り組んでいます。レベル1は、例えるなら生成AIを活用するための筋力トレーニングです。基礎となるスキルを磨くことで、レベル2・3につながり成果を最大化できます。」

驚異的な導入成果

JCBでのCopilot導入は大きな成功を収めています。2025年3月時点で、半年間平均83%という高い月間利用率を実現しました。

さらに、2025年1月に実施したユーザーアンケートでは、よく使用されるトップ5のユースケースだけで、1人あたり平均約6時間/月の時間削減効果が確認されています。

この成功を受けて、JCBでは2025年度に全社員(時給制契約社員を除く)へのCopilotライセンス配布を計画しています。

「Microsoft 365 Copilotの導入は、単なるツール導入ではなく、組織全体の働き方改革の一環として位置づけることが成功の鍵です」

JCBの事例から学べる重要なポイントは、生成AIの導入を段階的に行い、まずは日常業務の効率化から始めることの重要性です。また、明確な目標設定と効果測定を行うことで、投資対効果を可視化し、全社展開への道筋を立てることができました。

事例3:教育機関でのMicrosoft 365活用による業務改革

教育現場でもMicrosoft 365の活用が進んでいます。特に注目すべきは、大阪市教育委員会の取り組みです。

大阪市教育委員会では、Microsoft 365 A5を導入し、教育現場の業務効率化と教育の質向上を実現しています。

なぜ教育現場にMicrosoft 365 A5が必要だったのか

大阪市教育委員会事務局 学校運営支援センターの河野善彦氏によると、教育現場特有の課題として以下が挙げられていました:

- 教職員の業務負担の増大

- 情報セキュリティの確保

- 校務と学習の連携不足

- リモート授業・ハイブリッド授業への対応

これらの課題に対応するため、Microsoft 365 A5の高度なセキュリティ機能とコラボレーションツールが導入されました。特にTeamsを活用した教職員間の情報共有や、Power Automateによる校務プロセスの自動化が効果的でした。

これらの課題に対応するため、Microsoft 365 A5の高度なセキュリティ機能とコラボレーションツールが導入されました。特にTeamsを活用した教職員間の情報共有や、Power Automateによる校務プロセスの自動化が効果的でした。

具体的な活用事例と成果

大阪市教育委員会では、以下のような活用事例が報告されています:

- Teams会議による教職員会議のペーパーレス化と時間短縮(平均30%の時間削減)

- SharePointを活用した教材共有プラットフォームの構築(教材作成時間の削減)

- Forms活用による保護者アンケートのデジタル化(集計作業の自動化)

- Power Automateによる各種申請・承認プロセスの自動化

これらの取り組みにより、教職員の業務時間が週あたり平均4.5時間削減されたという調査結果が出ています。また、セキュリティインシデントも導入前と比較して60%減少しました。

教育機関特有の成果として、教職員の業務効率化により、児童・生徒と向き合う時間が増加したことが挙げられます。これは数値化しにくい効果ですが、教育の質向上という観点では最も重要な成果といえるでしょう。

あなたの組織でも業務効率化の余地はありませんか?

事例4:大学でのMicrosoft 365 Copilot活用による業務効率化

高等教育機関でも、Microsoft 365 Copilotの活用が進んでいます。東京大学と東海国立大学機構では、大学業務におけるCopilotの活用検証を行い、興味深い結果を得ています。

大学業務特有の課題とCopilot導入の狙い

大学業務には以下のような特有の課題があります:

- 研究・教育・管理業務の複雑な組み合わせ

- 多言語対応の必要性(国際的な研究環境)

- 膨大な文書・資料の作成と管理

- 多様なステークホルダーとのコミュニケーション

東京大学の阿部仁志氏と東海国立大学機構の迫千尋氏らのチームは、これらの課題に対してCopilotがどのような効果をもたらすかを検証しました。

Copilot活用の具体的事例と効果

Copilot活用の具体的事例と効果

検証では、以下のようなCopilot活用事例が特に効果的でした:

- 研究申請書類の作成支援(下書き作成時間の平均40%削減)

- 多言語会議の議事録作成と翻訳(Teamsと連携)

- 研究データの分析と可視化(Excel連携)

- 学生向け教材の多言語対応(翻訳精度の向上)

- 管理業務文書の要約と重要ポイント抽出

特に注目すべき成果として、研究申請書類の作成支援があります。従来、研究者は申請書の形式的な部分に多くの時間を費やしていましたが、Copilotを活用することで、研究内容の本質的な部分に集中できるようになりました。

また、国際会議や多言語環境での活用も高く評価されています。Teams会議のInterpreter Agent機能と組み合わせることで、言語の壁を越えたスムーズなコミュニケーションが実現しています。

検証の結果、管理業務に携わる職員の業務時間が平均で週あたり5.5時間削減されたという報告があります。これは年間換算で約270時間の削減効果になります。

大学という特殊な環境でも、Microsoft 365 Copilotは高い効果を発揮しています。特に、研究と管理業務のバランスが求められる環境では、Copilotによる定型業務の効率化が、本来の研究・教育活動に集中するための時間を生み出しています。

Microsoft 365導入・活用のベストプラクティス

ここまで様々な業種におけるMicrosoft 365活用事例を見てきました。では、自社で導入・活用する際のベストプラクティスを整理してみましょう。

段階的導入と明確な目標設定

JCBの事例からわかるように、Microsoft 365特にCopilotのような先進機能は、段階的に導入することが重要です。

- フェーズ1:基本機能の導入と習熟(Teams、SharePoint、OneDriveなど)

- フェーズ2:業務プロセスの自動化(Power Automateなど)

- フェーズ3:AI機能の活用(Copilotなど)

各フェーズで明確なKPI(重要業績評価指標)を設定し、効果測定を行うことで、投資対効果を可視化することが成功の鍵です。

ユーザートレーニングと活用促進

ユーザートレーニングと活用促進

どんなに優れたツールも、使いこなせなければ宝の持ち腐れです。特にMicrosoft 365のような包括的なプラットフォームは、機能が多岐にわたるため、計画的なトレーニングが重要です。

効果的なトレーニング方法として、以下のアプローチが挙げられます:

- 部門別・役割別のカスタマイズトレーニング

- 短時間・高頻度の「マイクロラーニング」

- 実際の業務に即した実践的なワークショップ

- 社内「チャンピオン」の育成と活用事例の共有

特に注目すべきは「社内チャンピオン」の育成です。各部門でMicrosoft 365に詳しいユーザーを「チャンピオン」として認定し、部門内のサポートや活用事例の共有を担当してもらうことで、組織全体への浸透が加速します。

セキュリティとコンプライアンスの確保

クラウドサービス活用において、セキュリティとコンプライアンスの確保は最重要課題です。Microsoft 365は強力なセキュリティ機能を備えていますが、適切な設定と運用が必要です。

特に注意すべきポイントは以下の通りです:

- 多要素認証(MFA)の徹底

- データ損失防止(DLP)ポリシーの設定

- アクセス権管理の最適化

- セキュリティ監査とアラートの設定

- 定期的なセキュリティレビュー

JCBの事例では、Microsoft 365の製品条項やデータ保護規約を参照することで、Copilot導入時のリスクアセスメントをスムーズに行えたことが報告されています。このように、Microsoftが提供する各種ドキュメントを活用することも重要です。

あなたの組織は、これらのベストプラクティスを実践できていますか?

Microsoft 365とその他のOffice製品の比較

Microsoft 365は優れたサービスですが、すべての組織に最適というわけではありません。ここでは、Microsoft 365と他のOffice製品を比較し、自社に最適な選択肢を検討するためのポイントをご紹介します。

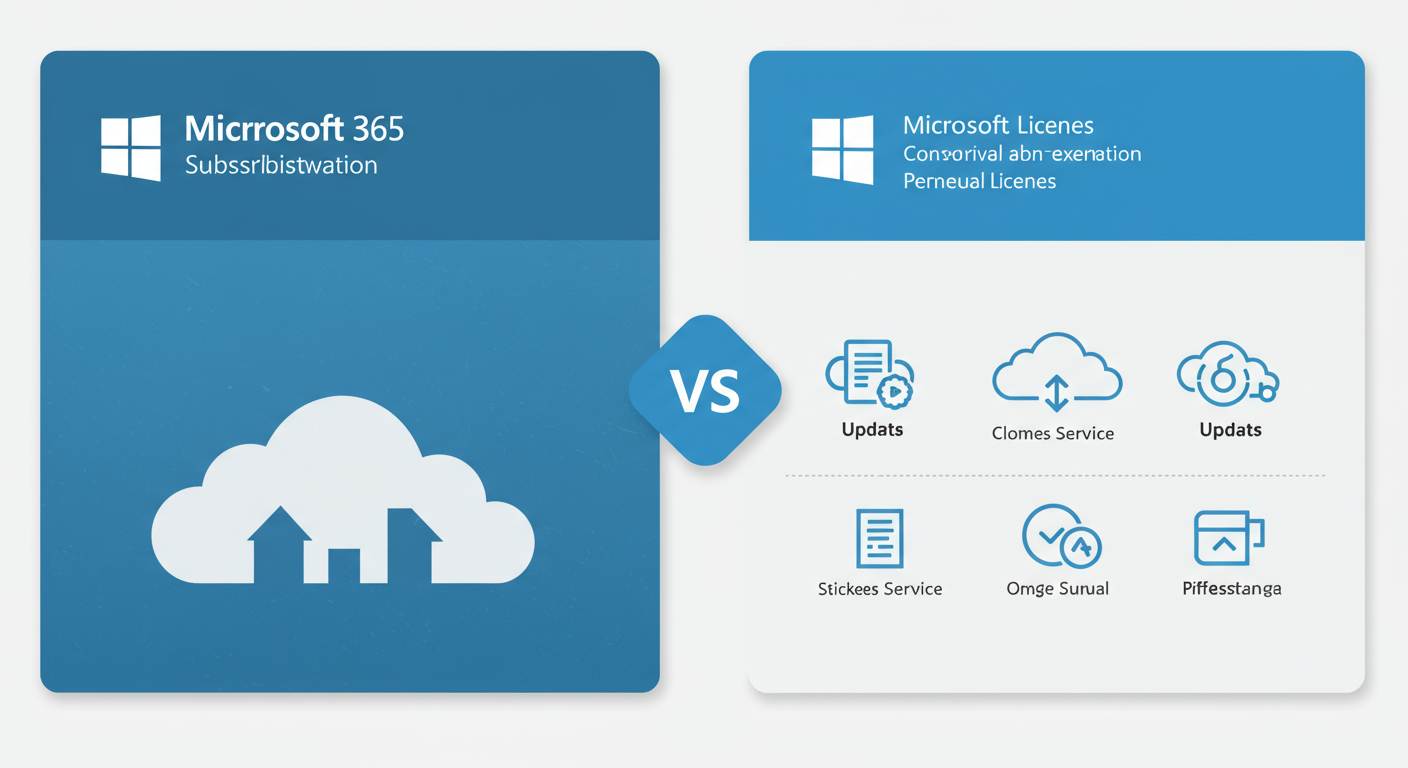

Microsoft 365とOffice永続ライセンスの違い

Microsoft 365とOffice永続ライセンス(Office 2021など)の主な違いは以下の通りです:

- ライセンス形態:Microsoft 365はサブスクリプション型、Office永続ライセンスは買い切り型

- 機能更新:Microsoft 365は常に最新機能にアップデート、永続ライセンスは購入時の機能で固定

- クラウドサービス:Microsoft 365はTeams、SharePointなどのクラウドサービスを含む

- AI機能:Microsoft 365はCopilotなどの最新AI機能を利用可能(別途ライセンス必要)

- コスト構造:Microsoft 365は月額/年額費用、永続ライセンスは初期投資型

どのような組織にMicrosoft 365が最適か

どのような組織にMicrosoft 365が最適か

以下のような特徴を持つ組織には、Microsoft 365が特に適しています:

- 複数拠点や在宅勤務など分散した環境での協働が必要

- チームコラボレーションを重視している

- 常に最新機能を利用したい

- IT管理の負担を軽減したい

- セキュリティとコンプライアンスを重視している

どのような組織にOffice永続ライセンスが最適か

一方、以下のような組織には、Office永続ライセンスが適している場合があります:

- インターネット接続が限られた環境で作業する

- 基本的なOffice機能のみを使用する

- 定期的な支払いよりも一括投資を好む

- ソフトウェアの頻繁な変更を避けたい

- クラウドサービスの利用に規制や制限がある

多くの企業では、Microsoft 365とOffice永続ライセンスを併用するハイブリッドアプローチも有効です。例えば、コラボレーションが必要な部門にはMicrosoft 365を、基本的な文書作成のみを行う部門には永続ライセンスを導入するといった使い分けが可能です。

PCユービックでは、Microsoft 365だけでなく、Office永続ライセンス製品も取り扱っています。Office Professional Plus 2021、Office Home & Business 2019、Office 2024 Home & Business、Office 2021 Pro Plusなど、様々なニーズに対応した製品を正規品保証付きで提供しています。

特に、法人のお客様には、複数ライセンスの一括購入や、インボイス対応の請求書発行など、柔軟な対応が可能です。自社に最適なOffice製品の選定についてご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ:Microsoft 365で実現する法人の業務変革

本記事では、Microsoft 365を活用して法人の生産性を飛躍的に向上させた事例をご紹介してきました。

中小製造業での残業時間30%削減、金融機関JCBでの高い利用率と時間削減効果、教育機関での業務効率化、大学での研究・管理業務の最適化など、様々な業種でMicrosoft 365が大きな成果を上げていることがわかりました。

これらの事例から見えてくる成功のポイントは以下の通りです:

- 単一のアプリケーションではなく、Microsoft 365のエコシステム全体を活用する

- 段階的な導入と明確な目標設定を行う

- ユーザートレーニングと活用促進を計画的に実施する

- セキュリティとコンプライアンスを確保する

- 自社の業務プロセスに合わせたカスタマイズを行う

Microsoft 365は単なるツールではなく、ビジネスの変革を実現するプラットフォームです。特に2025年現在、Microsoft 365 Copilotなどの最新AI機能により、その可能性はさらに広がっています。

しかし、すべての組織にMicrosoft 365が最適というわけではありません。組織の規模、業務内容、予算などを考慮し、場合によってはOffice永続ライセンスとの併用も検討する価値があります。

デジタル変革の成功は、ツール選びではなく、それをどう活用して業務プロセスを変革するかにかかっています

Microsoft 365の導入を検討されている法人の方、あるいはすでに導入しているものの十分に活用できていないとお悩みの方は、ぜひ本記事でご紹介した事例やベストプラクティスを参考にしてください。

また、Microsoft 365以外のOffice製品をお求めの方は、PCユービックの正規品保証付きOffice製品をご検討ください。Windows 11 ProやOffice製品を格安価格で提供しており、法人・団体のお客様には柔軟な対応が可能です。

Officeライセンス選定の考え方を理解したうえで、 法人向けOffice導入の全体像や他の選択肢も含めて整理したい場合は、

▶ 【2025年版】法人向けOfficeライセンス導入完全ガイド

もあわせてご確認ください。