Word文書作成テクニックガイド

Office ワードで差がつく文書作成テクニック完全ガイド

Wordの基本設計を理解して文書作成を効率化しよう

仕事で美しい報告書や企画書を作成する際、多くの方がWordを使いますが、ボタンの多さや機能の豊富さに圧倒されてしまうことはありませんか?

「見出しの大きさを揃えたい」「目次を自動で作りたい」「プロっぽい文書に仕上げたい」…そんな願いを持ちながらも、結局は手作業で一つひとつ書式を設定し、時間がかかってしまう。

実はWordには、プロフェッショナルな文書を効率的に作成するための「設計思想」があります。この思想を理解するだけで、あなたの文書作成スキルは格段に向上するでしょう。

今回は、2025年10月現在の最新Office環境に対応した、Wordで差がつく文書作成テクニックを徹底解説します。初心者の方でも実践できる基本操作から、仕事の効率を劇的に高める時短テクニックまで、幅広くカバーしていきます。

Wordをマスターするための最も重要なポイントは、「文書の『構造』と『書式』を分離して考える」という思想です。

Wordをマスターするための最も重要なポイントは、「文書の『構造』と『書式』を分離して考える」という思想です。

多くの初心者は、文書を書き終えてから「この見出しを太字にして…」「次の見出しも同じように…」と手作業で書式設定を行います。これを「直接書式設定」と呼びますが、この方法では同じような作業を何度も繰り返すことになり、非常に非効率です。

プロフェッショナルは「スタイル」機能を活用します。これは「この部分は見出し1です」「この部分は本文です」と文書の構造を定義し、それぞれの要素にどのような見た目を適用するかをまとめて設定できる機能です。

Wordだけでなく、Office全体の基本操作も理解しておくと作業効率がさらに上がります。

Wordの「スタイル」機能を使いこなして効率アップ

「スタイル」機能は、Wordの中でも特に重要な機能の一つです。

例えば、10個の見出しがある文書で、すべての見出しを「游ゴシック 16ポイント 青色 太字」にしたいとします。直接書式設定では10回同じ操作を繰り返す必要がありますが、スタイル機能を使えば、「見出し1」というスタイルを一度設定するだけで、すべての見出しに同じ書式を一瞬で適用できます。

さらに、後から「やっぱり見出しの色を赤にしたい」と思ったときも、スタイルの定義を変更するだけで、文書内のすべての見出しが自動的に更新されます。この効率性は、長文の報告書や提案書を作成する際に大きな時間短縮につながります。

スタイルの基本的な使い方

Wordでスタイルを使うには、「ホーム」タブの「スタイル」グループを使います。

文書内のテキストを選択し、適用したいスタイル(「見出し1」「見出し2」「本文」など)をクリックするだけです。これだけで、あらかじめ定義された書式がテキストに適用されます。

文書内のテキストを選択し、適用したいスタイル(「見出し1」「見出し2」「本文」など)をクリックするだけです。これだけで、あらかじめ定義された書式がテキストに適用されます。

スタイルを自分好みにカスタマイズするには、スタイル名を右クリックして「変更」を選択します。フォント、サイズ、色、行間などを設定し、「OK」をクリックすれば完了です。

このスタイル機能を使いこなせるようになると、文書作成の効率が格段に上がります。特に複数の人が共同で文書を作成する場合、統一感のある文書を簡単に作れるようになります。

目次の自動作成でプロフェッショナルな文書に

スタイル機能のもう一つの大きなメリットは、「目次の自動作成」です。

見出しにスタイルを適用しておけば、「参照」タブの「目次」機能を使って、ワンクリックで目次を自動生成できます。文書の内容を変更して見出しが増えたり減ったりしても、目次を更新するだけで自動的に反映されます。

長い報告書や提案書では、目次があるだけで読み手に親切な印象を与えられます。また、大きな文書の全体像を把握しやすくなるため、文書の構成を考える際にも役立ちます。

スタイルを使った文書設計に慣れたら、テンプレート化しておくとさらに効率的です。

文書のプロフェッショナル感を高める書式設定テクニック

文書の見た目は、その内容と同じくらい重要です。

プロフェッショナルな印象を与える文書には、いくつかの共通点があります。適切なフォント選び、一貫した行間、余白の取り方などが、読みやすさと見栄えを大きく左右します。

まず重要なのは、フォントの選択です。ビジネス文書では「游ゴシック」「メイリオ」「ヒラギノ角ゴ」などの読みやすいフォントを使用しましょう。フォントは2種類までに抑え、見出しと本文で使い分けるとメリハリが生まれます。

まず重要なのは、フォントの選択です。ビジネス文書では「游ゴシック」「メイリオ」「ヒラギノ角ゴ」などの読みやすいフォントを使用しましょう。フォントは2種類までに抑え、見出しと本文で使い分けるとメリハリが生まれます。

次に、行間や段落間の設定です。行間を詰めすぎると読みにくく、広すぎると情報量が少なく見えます。一般的には、行間は文字の高さの1.2〜1.5倍程度が読みやすいとされています。

また、段落の前後には適切な余白を設けましょう。特に見出しの前には、前の段落との区切りがわかるよう、少し大きめの余白を取ると読みやすくなります。

正規ライセンスでOfficeを利用することで、フォントや書式の互換性問題を防ぐことができます。

インデントと箇条書きで情報を整理する

文書の読みやすさを高めるには、情報の整理方法も重要です。

長い段落が続く文書は読みにくいものです。関連する情報をまとめて箇条書きにしたり、重要なポイントをインデントして強調したりすることで、読み手は必要な情報を素早く見つけられるようになります。

Wordには様々な箇条書きスタイルが用意されています。シンプルな黒丸から、数字、アルファベット、チェックボックスまで、文書の種類や目的に合わせて選べます。

インデントは、文章の階層構造を視覚的に表現するのに役立ちます。主要な内容と補足説明を区別したり、引用部分を本文から分けたりするのに効果的です。

表形式で整理したい場合は、Excelを併用するとより分かりやすい資料が作成できます。

表組みで情報を効果的に伝える

複数の項目を比較したり、データを整理して表示したりする場合は、表組みが効果的です。

Wordの表機能は非常に強力で、セルの結合、分割、色付け、罫線の調整など、様々なカスタマイズが可能です。シンプルな表から複雑な表まで、目的に応じて作成できます。

表組みを使う際のポイントは、シンプルさを保つことです。必要以上に罫線を引きすぎたり、色を使いすぎたりすると、かえって読みにくくなります。情報が伝わりやすいよう、必要最小限のデザインにとどめましょう。

表組みを使う際のポイントは、シンプルさを保つことです。必要以上に罫線を引きすぎたり、色を使いすぎたりすると、かえって読みにくくなります。情報が伝わりやすいよう、必要最小限のデザインにとどめましょう。

また、表の見出し行は背景色を変えるなどして区別すると、情報の構造がわかりやすくなります。行ごとに交互に薄い色をつける「ゼブラスタイル」も、長い表を読む際の目の疲れを軽減します。

法人用途では、WordだけでなくExcelとの併用も効果的です。

時短につながる便利なショートカットキー

文書作成の効率を劇的に高めるには、ショートカットキーの活用が欠かせません。

マウスでリボンのボタンを探すよりも、キーボードショートカットを使った方が圧倒的に速いのです。よく使う操作のショートカットキーを覚えるだけで、作業時間を大幅に短縮できます。

例えば、文書の保存は「Ctrl+S」、コピーは「Ctrl+C」、貼り付けは「Ctrl+V」というのは多くの方がご存じでしょう。しかし、Wordには他にも多くの便利なショートカットキーがあります。

Word以外の作業効率も上げたい方は、Windows全体のショートカットや自動化も学んでおきましょう。

文書編集を効率化する必須ショートカット

文書を編集する際に特に役立つショートカットキーをいくつか紹介します。

「Ctrl+Z」は直前の操作を取り消す「元に戻す」機能です。誤って文章を削除してしまったときなどに役立ちます。反対に「Ctrl+Y」は「やり直し」で、取り消した操作をもう一度行います。

「Ctrl+Home」はドキュメントの先頭に、「Ctrl+End」は末尾に一瞬でジャンプできます。長い文書を編集する際に非常に便利です。

また、「Ctrl+F」で検索ダイアログを開き、特定の単語や文字列をすぐに見つけられます。「Ctrl+H」は置換機能で、文書内の特定の単語をまとめて別の単語に変更できます。

文字の書式設定も、ショートカットキーを使えば素早く行えます。「Ctrl+B」で太字、「Ctrl+I」で斜体、「Ctrl+U」で下線を適用できます。

文字の書式設定も、ショートカットキーを使えば素早く行えます。「Ctrl+B」で太字、「Ctrl+I」で斜体、「Ctrl+U」で下線を適用できます。

段落の書式設定には、「Ctrl+1」(1行の行間)、「Ctrl+2」(2行の行間)、「Ctrl+5」(1.5行の行間)などが便利です。また、「Ctrl+L」で左揃え、「Ctrl+R」で右揃え、「Ctrl+E」で中央揃え、「Ctrl+J」で両端揃えにできます。

これらのショートカットキーを日常的に使うことで、作業効率が格段に向上します。最初は覚えるのに時間がかかるかもしれませんが、使い続けるうちに自然と指が覚えていくでしょう。

画像や図形を活用した視覚的に魅力的な文書作成

文字だけの文書よりも、適切な画像や図形を取り入れた文書の方が、情報が伝わりやすく印象に残ります。

Wordには、画像の挿入や編集、図形の作成など、視覚的な要素を追加するための豊富な機能が備わっています。これらを活用することで、プレゼンテーション資料のような視覚的に魅力的な文書を作成できます。

ただし、視覚要素の使いすぎは逆効果になることもあります。文書の目的や内容に合わせて、適切な量と質の視覚要素を取り入れることが大切です。

最新のOfficeでは、AIによる画像整列や自動レイアウト補助なども利用可能です。

SmartArtで複雑な関係性を表現する

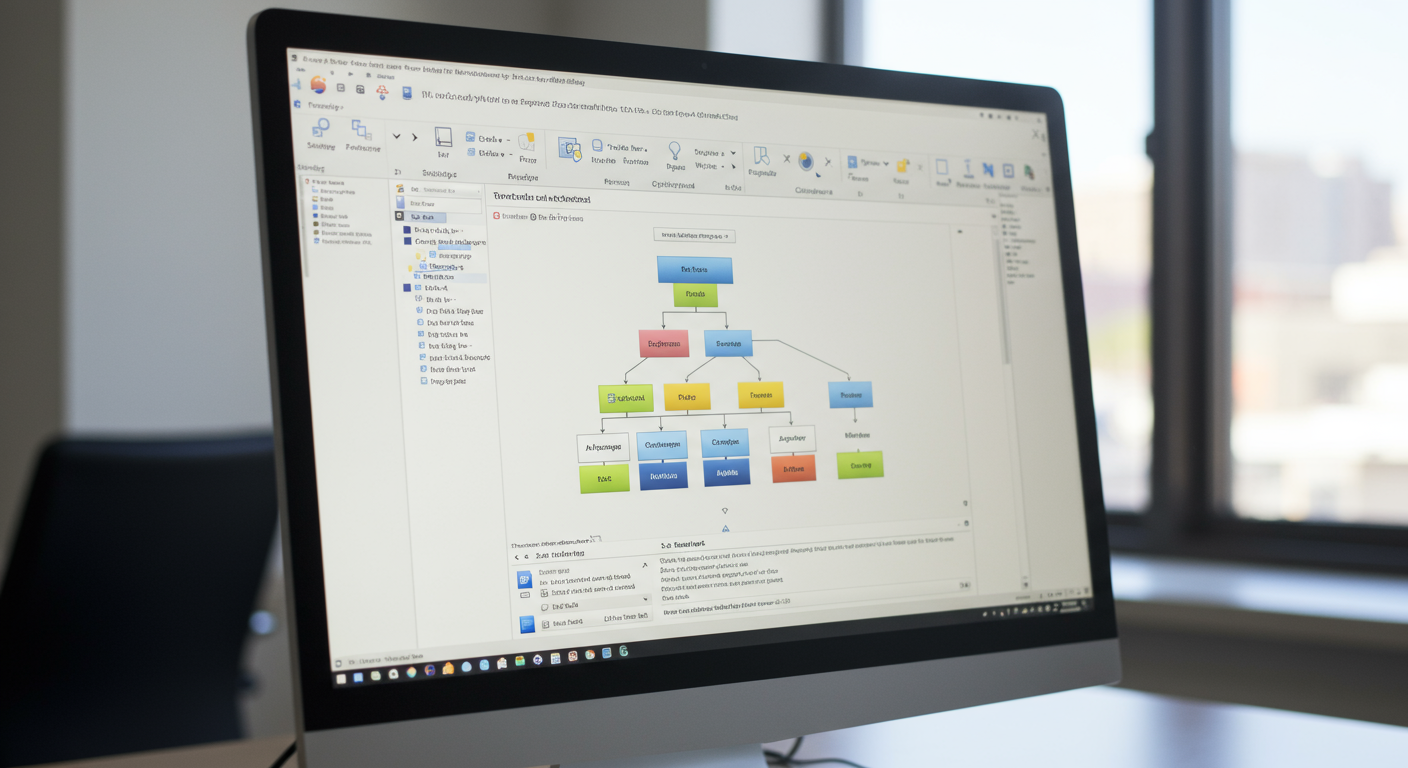

複雑な概念や関係性を説明する際には、SmartArt機能が非常に役立ちます。

SmartArtは、「挿入」タブから「SmartArt」を選択することで利用できます。プロセス、階層、関係、マトリックス、ピラミッドなど、様々な種類の図形が用意されており、目的に合わせて選べます。

例えば、手順を説明する場合は「プロセス」タイプのSmartArtを使うと、順序や流れが視覚的に伝わります。組織図を作成する場合は「階層」タイプが適しています。

例えば、手順を説明する場合は「プロセス」タイプのSmartArtを使うと、順序や流れが視覚的に伝わります。組織図を作成する場合は「階層」タイプが適しています。

SmartArtの良いところは、デザインのプロでなくても、見栄えの良い図を簡単に作成できる点です。テキストを入力するだけで、自動的に図形のサイズや配置が調整されます。

また、SmartArtのデザインや色は、「SmartArtツール」の「デザイン」タブから簡単に変更できます。文書全体の雰囲気に合わせたデザインを選ぶと、統一感のある文書に仕上がります。

図表を効果的に配置するテクニック

文書内に図表を配置する際は、テキストとの関係性に注意しましょう。

図表は、関連する本文のすぐ近くに配置するのが基本です。また、図表には必ず番号とキャプション(説明文)をつけ、本文中で参照できるようにします。

Wordでは、「参照」タブの「図表番号の挿入」機能を使うと、図表に自動的に連番を振り、キャプションを追加できます。文書内の図表の順序が変わっても、番号は自動的に更新されるので便利です。

図表の周りのテキストの回り込み方も重要です。「図の書式設定」から「テキストの折り返し」を選び、「行内」「四角形」「外周」など、文書のデザインに合った設定を選びましょう。

大きな図表は、ページ全体を使って配置すると見やすくなります。その場合は、前後に改ページを入れて、図表が単独のページに表示されるようにするとよいでしょう。

共同編集と校閲機能を活用したチームでの文書作成

複数人で一つの文書を作成する機会は多いものです。

従来は、ファイルをメールで送り合い、誰がどの部分を編集するか調整する必要がありました。しかし、最新のOfficeでは、リアルタイムの共同編集や変更履歴の管理など、チームでの文書作成を効率化する機能が充実しています。

特に、Microsoft 365のWordでは、クラウド上で複数人が同時に同じ文書を編集できるため、作業効率が大幅に向上します。

チームでの文書共有を円滑に行うには、ライセンス体系も最適化しておくことが大切です。

変更履歴を使った効率的な校閲プロセス

文書の校閲プロセスでは、「変更履歴」機能が非常に役立ちます。

「校閲」タブの「変更履歴」をオンにすると、文書に加えられた変更(追加、削除、書式変更など)がすべて記録され、色分けして表示されます。これにより、誰がどのような変更を行ったかが一目でわかります。

変更履歴は、「変更の表示方法」から表示方法をカスタマイズできます。「マークアップ」では変更がすべて表示され、「シンプルマークアップ」では変更箇所が線で示されます。「最終版」では変更が反映された状態が、「元の文書」では変更前の状態が表示されます。

変更履歴は、「変更の表示方法」から表示方法をカスタマイズできます。「マークアップ」では変更がすべて表示され、「シンプルマークアップ」では変更箇所が線で示されます。「最終版」では変更が反映された状態が、「元の文書」では変更前の状態が表示されます。

変更に対しては、一つずつ「承諾」または「却下」することができます。また、「すべての変更を承諾」「すべての変更を却下」といった一括処理も可能です。

さらに、「コメント」機能を使えば、文書の特定の部分に対して質問や提案を残すことができます。コメントは文書本体には影響せず、余白に表示されるため、文書の内容を変えずに議論を進められます。

クラウド連携で場所を選ばない文書作成

Microsoft 365のWordでは、OneDriveやSharePointとの連携により、場所を選ばず文書作成が可能です。

文書をクラウド上に保存しておけば、オフィスのPC、自宅のパソコン、外出先のタブレットなど、どのデバイスからでもアクセスして編集できます。また、自動保存機能により、変更が自動的に保存されるため、電源トラブルなどによるデータ損失のリスクも軽減されます。

複数人での共同編集も簡単です。クラウド上の文書に編集権限を持つメンバーを招待すれば、リアルタイムで同じ文書を編集できます。誰がどの部分を編集しているかも表示されるため、編集の衝突を避けられます。

また、Wordのウェブ版を使えば、Wordがインストールされていないデバイスからでも、ブラウザ経由で文書の閲覧や編集が可能です。ただし、一部の高度な機能は使えない場合があります。

最新のAI機能を活用した文書作成の効率化

2025年10月現在、Microsoft 365のWordには、AIを活用した様々な機能が搭載されています。

特に注目すべきは「Copilot」と呼ばれるAIアシスタントです。Copilotは、文書作成の様々な場面でサポートしてくれる強力なツールです。

文章の要約や改善提案、文法チェック、翻訳など、これまで手作業で行っていた多くのタスクを自動化できるようになりました。これらの機能を活用することで、文書作成の質と効率を大幅に向上させることができます。

AI機能を活用するには、最新のOffice環境が欠かせません。

Copilotを使った文章作成と編集

Copilotは、文章の作成から編集まで幅広くサポートしてくれます。

例えば、「会議の議事録を作成して」「企画書のイントロダクションを書いて」といった指示を与えるだけで、AIが文章の下書きを生成してくれます。もちろん、生成された文章はそのまま使うのではなく、内容を確認し、必要に応じて修正することが重要です。

既存の文章の改善にもCopilotは役立ちます。「この文章をより簡潔にして」「専門用語を減らして一般向けに書き直して」といった指示で、文章のトーンや難易度を調整できます。

既存の文章の改善にもCopilotは役立ちます。「この文章をより簡潔にして」「専門用語を減らして一般向けに書き直して」といった指示で、文章のトーンや難易度を調整できます。

また、「この段落を箇条書きにして」「この内容を表にまとめて」といった形式の変換も可能です。長い文章を要約したり、逆に簡潔な内容を詳細に展開したりすることもできます。

Copilotの機能は日々進化していますが、生成される内容の正確性や適切性は常に確認する必要があります。AIはあくまでも補助ツールであり、最終的な判断は人間が行うべきです。

AIによる文法チェックと文章改善提案

Wordの文法チェック機能も、AIの進化により大幅に強化されています。

従来の文法チェックは、単純なスペルミスや文法の誤りを指摘するだけでしたが、最新のAI搭載文法チェックは、文脈を理解した上で、より自然で読みやすい文章になるよう提案してくれます。

例えば、同じ表現の繰り返しを避けるための言い換え提案や、より適切な単語の提案、文の構造の改善提案などが表示されます。

また、「書き方のスタイル」を選択することで、ビジネス文書、学術論文、創作文など、目的に合った文体のアドバイスを受けることもできます。

これらの機能を活用することで、プロフェッショナルな印象を与える、読みやすく説得力のある文書を効率的に作成できるようになります。

まとめ:Wordで差がつく文書作成の極意

Wordを使いこなすことで、あなたの文書作成スキルは確実に向上します。

本記事では、Wordの基本設計思想である「構造と書式の分離」から始まり、スタイル機能の活用、プロフェッショナルな書式設定、時短につながるショートカットキー、視覚要素の効果的な活用、共同編集機能、最新のAI機能まで、幅広くテクニックを紹介しました。

これらのテクニックを日常の文書作成に取り入れることで、作業効率の向上だけでなく、文書の質も大幅に改善されるでしょう。

特に重要なのは、文書作成の目的と読み手を常に意識することです。どんなに見た目が美しくても、内容が伝わらなければ意味がありません。逆に、内容が素晴らしくても、読みにくい文書では価値が半減してしまいます。

Wordのさまざまな機能を活用して、内容と見た目の両方で差がつく文書を作成しましょう。

最後に、効率的な文書作成には適切なツールも重要です。最新のOfficeソフトを導入することで、本記事で紹介した機能をフルに活用できます。

正規Officeを最安で導入|PCユービック公式ストアはこちら

これからOfficeを導入する方は、正規品をお得に購入できる方法もチェックしておきましょう。